絆のカタチだってさ 人それぞれだろう

だからこそ僕ら 歩み続けるんだよきっと誰にも白黒つけられない 何度も引き裂かれながら

素顔も仮面も 二人にとっては真実

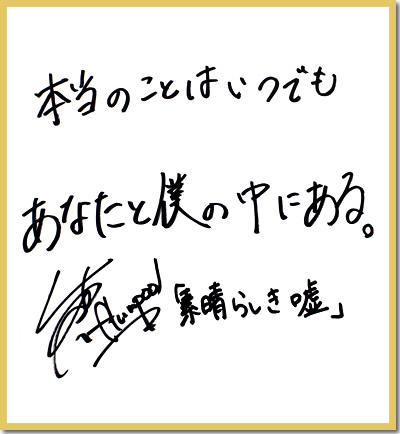

大切な想いは今も あなたと僕の中にある

この世界を敵に回してもいい 誰も奪えないもっと歌詞を見る

―― まずは、flumpoolの軌跡を少しお聞かせください。隆太さんがいちばん最初に作った楽曲って覚えていますか?

音源になっているものだと「labo」かな。でも歌詞というか、ポエムみたいなものは中学生ぐらいからノートの端っこに書いたりしていました。僕は日頃から思っていることとか考えていることをひとに伝えるのが苦手で。クラスでも目立たないほうだったんですね。でも恥ずかしがり屋だけど、目立ちたい気持ちもあって。相反するものを抱えていた10代だったので、その反動として言葉を書き溜めることで、自分のストレス解消をしていた気がします。音源になってないもので最初に歌にしたのは何だったっけな。あぁ…あれだ。覚えていますね。

―― どんな歌詞だったのですか?

えー、言います(笑)? 18歳のときに作った「いつかのあの星空の下で」っていうタイトルの失恋ソングなんですけど。3歳児が書いたのかな?ってぐらい幼い内容なので、恥ずかしくて教えられません(笑)。

―― 活動歴を見ると、flumpoolさんは2008年のデビューから2017年の活動休止までずーっとノンストップだったんですね。だからこそ10周年となる2018年に、自分の身体にブレーキがかかるのは悔しかったのではないでしょうか。

そうですねぇ。デビューミニアルバムで『Unreal』という作品を出したんですけど、そのタイトル通り、非現実かと思うくらいありえない変化が続いていた時期もあるし、僕は止まることなんて考えたことがありませんでした。2017年末に活動休止したときも、別に自分が止まろうと思ったわけじゃなかったんですよ。本当にまったく声が出なくなったライブがあって、そのときにメンバーがタオルを投げてくれたというか。「一回、立ち止まろうぜ」って止まってくれたから止まれたんです。それはありがたかったし、でも不安も大きかったですね。

―― 万が一、このまま声が出なかったら…ということも考えてしまいますよね。

すごく考えました。もう「辞める」「辞めない」っていう綱引きみたいになっていましたね。両方に走ろうとしている自分がいるから、心が引き裂かれそうな感じでした。でもね、気持ちをプラスにしていくのはやっぱり無理ですよ。人間はそんなに強くないし、一人じゃ生きられないんだと痛感したというか。僕はさっきも言ったように、本音は紙に書いたり歌詞にしたりするだけで、周りには強がるし、弱音も言えないタイプで。だけど、声が出ないというどうしようもない事実を突きつけられて、自分で活動休止を宣言したことで、メンバーとかファンの方とかいろんなひとが助けてくれて。そこで、弱さを見せることも強さなんだなって思えたんですよね。助けを求める強さみたいなものがわかった。それは、病気のおかげで一歩進めたところだと思います。

―― 苦しい期間のなかにも、いろんなプラスの面もあったんですね。

はい、今は病気になって良かったと思えますね。多分、あのままやり続けていたら、もっと声が出なくなっていただろうし、本当に音楽を辞めていたかもしれないし、弱音を見せないという生き方も続いていたかもしれない。そういう意味では、神様が僕の身体に「休め」と言ってくれていたのかな?と。歌うことより大事なことに気づかせてくれた時期でしたね。

―― では、その休止期間も含め、これまでのバンド活動の波をグラフで表すとしたら、どんな形になると思いますか?

そうだなぁ…。今は、バンドの成功云々というより、すごく青臭いことかもしれないんですけど、メンバーの仲の良さをグラフとして伝えたいですね。まず最初が100のうちの中間地点、50から始まったとしたら、意外と下降していく期間が長いわけですよ(笑)。やっぱり上京してきて最初はお金もなかったし、みんなアパートの近所に住んでいて「洗濯機の動かし方がわからんから家に来てくれ」と言えば、すぐに来てもらえるぐらいの距離だったんですよ。これからどうなってゆくんだろうという、ものすごい荒波のなかを、4人が乗った船で「せーの」で声を出して、支え合いながら進んでいく感じだったんですね。

でも、徐々に流れに乗り出すと、それぞれ違う方向を見ていることもあるし、4人で力を合わせなくても、周りの力を借りたりすることで船は動いていけちゃう状態になってきて。そうすると、自然に結束力や青春感も薄れていくんですよ。ライブにしても、最初の武道館と同じ達成感を、二回目でも味わえるかというと違うし。そうやってちょっとずつみんな、バンドの楽しさより、バンドの成功のほうに目が向いていた気がしますね。

―― いつ頃まで下降していった感覚なのでしょうか。

デビュー5年目ぐらいまでかなぁ。バンドの知名度と反比例していたかもしれないですね。「君に届け」とか世に知られていくのに反して。そこでそれぞれが大人になっていったのもあるし、プライドとかも出てきたし。ちょうど5年目のときにバンド内でいろいろもめたこともあったんですよ。で、6〜7年目の頃は僕が声の調子を崩すことが増えて。まぁここで結束できたらよかったんですけど、それまでの下降期間が長かったからお互いの距離ができちゃっていて、本音で語ることは少なかったかなと思いますね。それぞれ陰では心配しているんですけど、言いたいことはあまり言えないというか。なので下降は止まったものの、低い状態がずーっと続いていた感じで。

―― そこからどう盛り返していったのですか?

自分の中でバンドが世間から徐々に忘れ去られていくという感覚があって、でもそれにつれて結束力が上がってゆくという…(笑)。やっぱり10年目の活動休止がいちばん大きかったですね。みんなが“音楽を辞める”ということを覚悟した時期だったので。自分の夢を誰かの理由で諦めるって悔しいじゃないですか。そういう想いを3人が味わったし、僕は味わわせてしまったし。だけど、そこでお互いメンバーの大事さに気づいたんですよね。ある意味、一回終わったバンドなので、活動再開後はちょっと開き直ったというか。この先もし4人しかいなくなったとしても、意外と楽しくやっていけるよね、みたいな。

―― 気持ちが一度、上京した当初に戻ったような感覚だったのかもしれないですね。

そうなんですよ。活動休止中に入ったスタジオとかもすごく楽しくて。僕の声がどこまで出るかという基準を作りたかっただけなんですけど、ライブに向けて練習するんじゃなくて、ただ今日できる自分たちの音楽、目標のない音楽、それが単純に楽しかったんです。そこで「やっぱり4人でやるから楽しいんだよね」という気持ちを確認し合って、その後はうなぎのぼりに再び仲良くなっていきました(笑)。音楽って、もちろん聴いてくれるひとのためにやってきたんですけど、もともとは“自分たちが楽しむためにやっているんだ”って、いちばん大事な気持ちをおろそかにしていたのかもしれないなと感じました。だからグラフで言うと、メンバー仲は今がもっとも高いところにあると思いますね。