山口百恵は作家にも恵まれ、短期間に実に振り幅の大きい作品を残した人である。“♪プレイバック プレイバック”(「プレイバック Part2」)があったかと思うと、“♪あ~ぁ~、日本のどこかに~”(「いい日旅立ち」もある。両者は真逆といえるほど違うが、どちらも彼女の代表曲として残された。

振り幅というだけなら、他にもたくさんのボーカリストが居た。あの手この手、みたいなことなら、珍しくない。山口百恵の異なるところは、それらがことごとく、「様になっていた」点である。

振り幅というだけなら、他にもたくさんのボーカリストが居た。あの手この手、みたいなことなら、珍しくない。山口百恵の異なるところは、それらがことごとく、「様になっていた」点である。

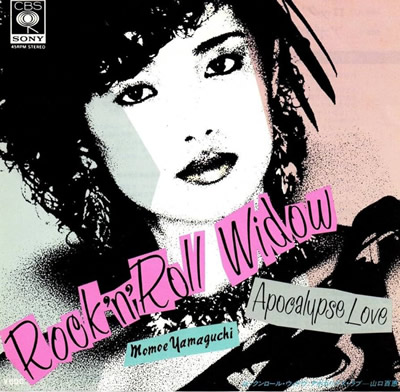

1978年11月21日発売

1978年11月21日発売

インバウンドにより風景が変化した「いい日旅立ち」

ではさっそく、まずは「いい日旅立ち」(1978年11月)から取り上げよう。彼女の数ある作品のなかでも、日本の津々浦々にまで届き、今も皆の心に残っている作品といえば、本作だろう。旅情豊かなこの歌の世界観を紡いだのは、谷村新司である。

非常に強靱なタイアップから生まれた作品だ。当時、日本国有鉄道(現在のJR)が行っていた、もっと国民に旅をしてもらい、つまり鉄道を利用し、国鉄の赤字を減らそうではないかという試みの、キャンペーン・ソングとして制作された。曲のタイトルになった“いい日旅立ち”というコピーライト自体、広告代理店が考えたものだったそうだ。

確かにこの歌を聞いていると、旅に出たくなるのである。キャンペーンは、大成功だった。特にサビの、[日本のどこかに][私を待ってる人がいる]というのが素晴らしい。これは一種の歌詞の“発明”でもあった。

通常、旅には動機や目的がある。ぜひともあの絶景が見たい。田舎の祖母ちゃんに会いたい、などなど…。しかしこの歌。何処かに自分を待っている人がいる、という前提のもので、旅へと誘われるのだ。何処で誰が待っているかは不明。でも、なんかそう歌われると、旅をしないと損する気分にもなっていったのだ。

しかし時代は変化した。いま現在、インバウンドにより、日本の至る所で外国人旅行者の方々と遭遇するようになった。彼らはネットの口コミを頼りに、日本人も知らない穴場にもやってきて、旅を満喫する。

[日本のどこかに][私を待ってる人がいる]ということで、当て所なく訪ねた場所(ここでは仮に、小さな漁村ということにしよう)で、お国柄豊かな先客たちと出会ったとしても、けして珍しくないのが現状なのだ。

1980年5月21日発売

1980年5月21日発売

さて次は、僕が大好きなこの曲である。「ロックンロール・ウィドウ」(1980年5月)。緊迫感あるハードなリフを基調としたロック調の作品で、そもそものアイデアはレッド・ツェッペリンの「ロックンロール」だったらしい。あの曲のサビの“ロンリロンリ”の繰り返しのカッコ良さにインスパイアされ作られたのだそう(参考文献 『プレイバック 制作ディレクター回想記』 川瀬泰雄・著)。制作サイドのそうした要望を汲み取りつつ、阿木燿子が作詞し、宇崎竜童が作曲した。

で、当時この曲を聴いて感心したのは、山口百恵の堂々たる歌唱力なのだった。そのへんのロック専業ボーカリストより、よっぽど「ロックの本質」を捉えた歌い方をしていた。聴いてる我々は、ざぶんと彼女のシャウトを浴びて、気持ちいいことこの上なかった。

この作品をリリースした頃といえば、三浦友和とご結婚間近だった。なのに歌ったのはウィドウ(未亡人)の歌である。もし今なら、「けしからん!」と炎上してたかもしれない。しかし不適切とはならず、世の中はこの“粋なシャレ”を楽しんだのだった。

ただ、改めて歌詞を眺めてみると、タイトルはそうなのだけど、歌の主人公は今もご亭主と婚姻関係継続中だと分かる。とはいえ、ロックンローラーを気取りつつも中身が伴わない旦那に対し、ほとほと呆れかえっている。[夫はとうに亡くなりました]というウソが、口から出かかっている。

しつこいようだけど、これは結婚間近のタイミングでのシングル・リリースだ。なのに山口百恵は、この歌の終盤付近で、なんと[男はあなた一人じゃない]なんて捨て台詞も。歌を“演じる”ことを、とことん楽しんでいた。

1979年3月1日発売

1979年3月1日発売

お次も僕が大好きな「美・サイレント」(1979年3月)である。この歌は実に斬新だ。なにしろ歌詞の一部が伏せ字となっていて、山口百恵自身、その箇所では唇を動かすものの、歌声は一切発せずパフォーマンスした。

もちろんこれ、彼女の活動がテレビ主体だったからこそ成り立った。この曲がラジオの電波にしか乗らない前提なら、さすがにこういう趣向はなかった。もし何も説明しないでこれをラジオで掛けたら、一部ボーカル・トラックに、不備があるものと受け取られただろう。

前出の『プレイバック 制作ディレクター回想記』によれば、そもそもこの作品、当時のCBSソニーのプロデューサー酒井政利氏の、「口パクで、歌わない歌を作りましょう」のひと言からスタートしたという。つまり最初から、方向性は明確だったということだ。

肝心の伏せ字の部分だが、結果として、歌詞カード上ではこんな表記となった。

[あなたの〇〇〇〇が欲しい]

[燃えてる××××が好き]

でも人間。伏せ字にされると知りたくなる。当時のファンは、テレビにかじりつき、彼女が歌うこの部分を、唇の動きから探ろうとした。読唇術を試みた。でもこれ、正確には伏せ字という表現からして正確ではなかった。もともとこの部分に歌詞は無く、伏せようにも元になるものがなかったわけである。

ここで楽曲タイトルを思い出そう。「美・サイレント」。“be silent”の“be”に“美”という漢字をあてたものである。沈黙は金、なんて言葉もあるけど、この歌の場合、相手が“黙っている”ことにより、どんどん自分の本性が暴かれていくという、他ではあまりお目にかかれない男女の“恋の駆け引き”ソングとなっている。

ここで話は広がるが、音楽における“be silent”といえば、よく取り沙汰されるのが、現代音楽の巨匠、ジョン・ケージだ。彼が1950年代前半に発表した「4分33秒」という有名な作品がある。数分の間、彼は何も演奏せず、ピアノの前に座り続ける。

なんともヒトを食った作品だけど、ピアノを演奏するかわりに、演奏会場の内や外で偶然起こる、生活音や自然が奏でる音に耳を傾けよ、という作品なのだ。そこにも確かに“音楽”は存在する、というわけである。

山口百恵の「美・サイレント」にも、ちょっと似たところがある。彼女が声を発しないことで、聴き手の我々は、様々に想いを巡らす。その“巡らしたこと”こそが、この場合、“歌詞”にあたるのだ。

作詞におけるこうした“伏せ字”手法は、「美・サイレント」以降、おいそれとは使えなくなった。使った途端に我々は、この斬新なヒット曲を思い出すからである。

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

近況報告 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

野球が始まると、つい中継を観てしまうが、試合が長引くと4時間なんてこともあり、拘束時間ハンパないのが玉に瑕。で、中継といえば実況アナや評論家がつきものだが、当たり外れは激しい。野球界全体(さらにメジャー)を知ってる人もいれば、特定(出身)チームに偏る人もいる。局アナよりフリーのスポーツ・アナのほうが好ましい場合が多く、僕が好きなのは節丸裕一や、DJケチャップといった人達だ。

野球が始まると、つい中継を観てしまうが、試合が長引くと4時間なんてこともあり、拘束時間ハンパないのが玉に瑕。で、中継といえば実況アナや評論家がつきものだが、当たり外れは激しい。野球界全体(さらにメジャー)を知ってる人もいれば、特定(出身)チームに偏る人もいる。局アナよりフリーのスポーツ・アナのほうが好ましい場合が多く、僕が好きなのは節丸裕一や、DJケチャップといった人達だ。