さて前回は、DISH//の「猫」を中心に書いたが、猫にまつわる歌を探すと、他にも実にたくさんある。こういうテーマで書くこともそうそう無いだろうし、今回もこのテーマで書いてみたい。

2018年8月8日発売

2018年8月8日発売

特徴ある猫の歌。乃木坂46の歌

乃木坂46の作品には詳しくないのだが、万華鏡のごとき歌詞のアプローチを果たす秋元康ならば、きっと特徴ある猫の歌を書いているだろうと探したところ、「自分じゃない感じ」という作品に出会った。

ラップ調のアプローチも違和感ない作品だが、歌詞の冒頭で、猫が重要な役割を果たす。

屋根のうえで[眠そうにしてる猫]を見かけた主人公は、ふと猫に問いかける。[悩みとかないの?]。そのあと「ニャーなんてあくびしてる]とあるが、(巨匠の秋元さんにたてつくようで恐縮だが)これは不自然だ。

猫があくびする際は、ニャーとは鳴かず無言だからである。

ま、そんな突っ込みはともかく、この歌の画期的なところを書く。なんと主人公は、猫に対してこう言い放つのだ。「屋根から降りて考えなさい」。

そのあと[鏡に言ってるみたい]とあるように、屋根の猫は自分を投影したものなのだ。さてここで、歌のタイトルを思い出してみよう。「自分じゃない感じ」。

主人公は、現状に対して「これじゃいけないわ」と感じつつ、しかし未だ踏み出せずにいるのである。てことは、「自分じゃない感じ」とはカテゴリー的にはJ-POPの中心テーマでもある“自分探すソング”といえるのだ。

忘れた頃に再登場する猫が巧み

しばらく主人公は、煮え切らない、ぬるま湯ともいえる、現状を吐露していく。ここを上手にラップ調にしている訳である。

その展開が続いた後、久しぶりに猫が登場するタイミングがある。ここ、非常に重要だ。ふとみれば、猫がこっちをみて[呆れてる]のだ。

実はこの猫、主人公が客観的に自分を見つめようと試みた時にのみ姿を現す幻影とも言えそうである。そしてそれが、ぐだぐだ現状を愚痴りつつ改善されないこのタイミングだったということだ。

さらに彼女の心は、猫に同化されていく。心に迷いが渦巻くなかで、こんなフレーズが登場する。[塀からどっち飛び降りようか?]。

まさに同化したからこその言葉。でも、少しは改善されつつあることも分かるのだ。さっきは屋根の上だったけど、今は塀の上まで降りてきている…。「自分じゃない感じ」に苛まれていた彼女が“自分という感じ”へと到達する日もそう遠くないのでは…。そう予感させるのだった。

2020年1月29日発売

2020年1月29日発売

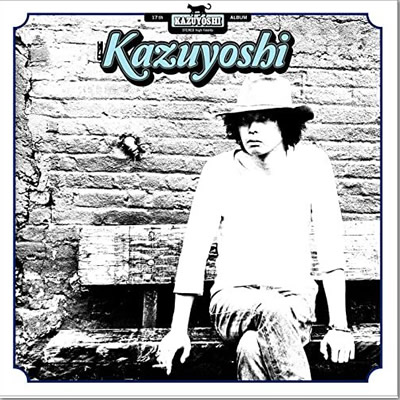

斉藤和義の場合、家猫の歌も野良の歌もバッチリ!

ここからは雰囲気をかえて斉藤和義作品から紹介していこう。猫が登場する歌といえば、僕がまっさきに思い浮かべるのが彼である。その作品のなかで、タイトルに猫が出てくるものといえば「猫の毛」や「天使の猫」が有名だ。

「猫の毛」の場合、猫を飼っている人間の生活感(臭)が、リアルに描かれている。この歌の場合、猫はそこに居なくても、気配として歌のなかに存在する。主人公のシャツは[猫の毛付けたまま]であるのだが、これは筆者の解釈としては、普段通りの自分を恋愛の相手にさらけ出している、という事。それを具体的に書くのではなく、こうして匂わすあたりが絶妙なのだ。

2013年10月23日発売

2013年10月23日発売

見掛けた猫は、ザ・野良猫だ。人間の生活圏で飼い慣らされている訳ではなくて、自分自身のテリトリーで逞しく暮らしている。歌詞に[鳥をくわえた]とあるように、野性味満点である。

主人公の胸騒ぎも、そんな姿を見かけたからこそ生まれたし、幻惑されるかのように、つい後を追いたくなったのだろう。果たして銜(くわ)えた鳥を、どこへ運ぶのか…。突き止めたくもなったのだろう。

2020年1月29日発売

2020年1月29日発売

斉藤が書いた究極の猫ソングとは?

斉藤和義が描く猫で、一番感心したのは「愛とやらにせっつかれてるのは気のせい?」だった。「天使の猫」に登場したのは野良猫だが、こちらは家猫に違いない(外に出掛けていくことはあっても、飼い猫であることは間違いないのである)。

歌ネットで検索すると、この歌の詞は28行だ。しかし、猫はなかなか登場しない。最後の最後、28行目にやっと出てくる。

[猫が膝に乗ってきた そんなに見つめるなよ]。

この歌の素晴らしさは、愛がどうの腹がへったのなんだのと、歌のなかで呟き、愚痴り、呟いて、時にそれが哲学的なものへ発展しかかったりするなかで、最後の最後、猫が膝に乗ってきて、主人公の思考がいったん停止する様をさり気なく描いているあたりだ。

この部屋のなかで、人間も猫も基本的には個人主義を貫いている。斉藤は猫の本質を理解したうえで猫の歌を書いているので、歌のなかでも猫を好き勝手にさせておくノである。

実は、歌詞には登場しないモノの、この歌の一行目から、彼(または彼女)はさり気なく同じ部屋の空間にいたのである。猫、とは書かず、でもずっと猫は同じ空間の中に居たんだということを、歌の最後の最後に示してみせる。このあたりは“達人クラスの書き方”といえそうだ。

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

近況報告 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

いま、ルシア・ベルリンの二冊目の作品集『すべての月、すべての年』(岸本佐和子・訳 講談社)を読んでいる。彼女は短編・中編の人なので、一話ずつ、噛みしめながら味わっている。波瀾万丈の人生をおくった女性であり、小説は実体験にも基づくそうだ。でも、だからこれほどの名文が書けたというよりも、「類い希な文才のヒトがたまたま波瀾万丈の人生だった」と言いたい感覚でもある。リアリズムの究極のような描写の横に、ぎりっぎりでイメージが繋がる言葉の空中ブランコみたいな比喩が並び、行を追いつつゾクゾクする。

いま、ルシア・ベルリンの二冊目の作品集『すべての月、すべての年』(岸本佐和子・訳 講談社)を読んでいる。彼女は短編・中編の人なので、一話ずつ、噛みしめながら味わっている。波瀾万丈の人生をおくった女性であり、小説は実体験にも基づくそうだ。でも、だからこれほどの名文が書けたというよりも、「類い希な文才のヒトがたまたま波瀾万丈の人生だった」と言いたい感覚でもある。リアリズムの究極のような描写の横に、ぎりっぎりでイメージが繋がる言葉の空中ブランコみたいな比喩が並び、行を追いつつゾクゾクする。