彼女達より以前にも、女性だけのバンドは存在した。しかし、これほど多くの名曲を残した人たちは居ない。プリンセス・プリンセスのメンバーはソングライティングに長けていたと言えばそれまでだが、絶妙なバンド内の“共作関係”が功を奏した結果でもあった。今回は、今も光り輝く代表曲「ダイアモンド」を取り上げて、その魅力に迫ってみた。

バンドは一日にして成らず。まさにそうである。突然出てきて天下を取ってしまう人達もいないことはないけど、それは稀だ。大抵は、メンバー全員で重ねた時間に正比例するように、みんなの呼吸も合っていき、演奏の魅力も増していく。それがバンドというものなのだ。プリンセス・プリンセスは、一部で知られるように、最初は「赤坂小町」という名前でスタートした。僕が彼女達の存在を知ったのも、実はこの時だった。

しかし、ネーミングから想像されるように、バンドをやりたいのにアイドル的な活動も強いられたそうだ(と書くと、アイドルこそをめざして頑張っている人達の誤解をうむかもしれないが)。要は本人達の意に反した活動も経験しつつ、86年にプリンセス・プリンセスとしての再デビューを果たす。このグループ名。実に秀逸だと思う。メンバーそれぞれが個性ある一人一人のプリンセスなのだ、という意味に受け取れるし、また、誰にだってプリンセスになるチャンスはあるんだという、そんなポジティヴな表現にも思えるからだ。

時代の転換期を感じさせる「ダイアモンド」という歌。

メンバー5人全員が曲作りに参加しているのがこのバンドの特色だが、こういう例は意外と少ない。そして、詞曲を一人の人間が揃えるのではなく、その多くは“共作”によって生まれていることも特徴だろう。ティーンの頃から曲作りに熱心だったボーカルの奥居香は、作曲家として才能を発揮することが多かった。歌う立場の人間がその役割を担ったことにより、自らのボーカリストとしての魅力も引き出しやすかったかもしれない。詞に関しては、ギターの中山加奈子がロック色の強い突破力のあるものを、ドラムの富田京子が恋愛における女性らしい機微を得意としたが、キーボードの今野登茂子もベースの渡辺敦子も質の高い作品を残している。プリンセス・プリンセスのメンバー達のソングライティングは、職業作家的な器用さも垣間見せるものでもあった。

そんな中、今回の主役である「ダイアモンド」は、世の中がバブル全盛の1989年にリリースされ、この年を代表するヒット曲となった。歌詞を中山が書いて、曲は奥居である。この年は、年号で言えば平成元年であり、世の中は大きな転換期の中にあった。改めてこの歌を聴いてみると、歌は世に連れ、ではないが、やはり世相を映したものとしても聞くことが出来る。それはどの辺りかというと、ひとつの時代の終りに懐古的になるようでいて、“嫌われても”“年をとっても”、全身で楽しむことを推奨しているところだ。未来へ向け、しっかり羽ばたこうとするメッセージが伝わる点なのだ。

さらにその際、世の中がより「個」を尊ぶ時代へ向かうことも予言している印象的なフレーズがある。冒頭に出てくる“好きな服を着てるだけ 悪いことしてないよ”の部分である。歌詞を書いたのが個性的なロック・ファッションを好む中山だと思うと、これは彼女自身の実体験だと推測出来る。“悪いことしてないよ”という表現には、保守的な人達からはなかなか理解されない苦労も窺い知れるのだ。もちろん、89年と今とを比較すると、より個性的なものを受け入れる世の中になっているとは思うが…。

昭和風の表現とスピリュアルな表現が交差する

この歌に“針がおりる瞬間”という表現が出てくる。それが“胸の鼓動”を誘う、とある。説明するまでもなく「レコードにカートリッジの針が降りる瞬間」ということで、この作業は慎重にやらないと針やレコードを痛めてしまうし、また、スクラッチ・ノイズに続き、音楽がまさに鳴り響くのが、針の降りた数秒後。“胸の鼓動”もおのずと高まる。でも1989年といえば、すでにCDが主流になっていたわけで、それなのに敢てアナログな表現を使っているのが面白い(それどころか、資料によると、この楽曲はシングルCDとして初のミリオン・ヒットなのだそうだ)。

ただ、そんな昭和風の表現を用いつつ、そこに同居するのがスピリチュアル(自己啓発や精神世界にまつわること)な世界観なのだ。この歌を聴いて最も印象に残るのがその部分だ。“いくつかの場面”を“ダイアモンドだね”と形容し、その正体を語るべき次の行においては“うまく言えない”けど“宝物”と歌い、“わたしを動かしてる”“そんな気持ち”という表現も続く。ちなみに“そんな気持ち”というのは、主人公にとって胸に覚えのあるものであり、今、そのことに気づき、“予感”は“本物”だと認識している。

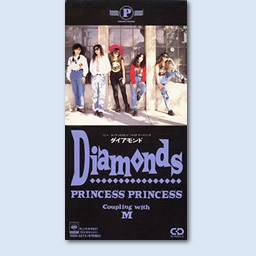

“うまく言えない”、そして、“そんな気持ち”…。このふたつは表現として実に曖昧である。「もっとハッキリ言ってよ」とか「“そんな”って“どんな”なのさ?」と突っ込みたくなる。でも、曖昧なとこが肝心、いや、これはそうとしか言い表せない、スピリチュアルな出来事なのだ。ダイアモンドというくらいだから、それは光り輝くもので、心に感じる光と言えば、すなわち何かの啓示かもしれない。まあ、そこまで話を大げさにする必要はなくて、ここで伝えようとしているのは、もっと日常において常日頃感じていることだろう。きっとそれって「生きてる実感」だろう。胸がトキメク瞬間だ。 2コーラス目で、いくら恋愛経験を積んだとしても、“はじめて電話”は“声が震える”とある。まさにトキメク瞬間だし、それは時間とともに“思い出という名の結晶”に変わるので、それこそが“宝物”なんだというのがこの歌の伝えようとしていることだろう。その際、“ダイアモンド”のカラット数は欲張らなくてもいい。小さいものでも、出来るだけたくさんの粒を胸の奥にしまうことが出来たなら、きっと充実した人生なのだ。なお、カップリングが「M」。この歌もその後、大変な人気を博すことになる。「ダイアモンド」は彼女達にとって、最強のシングルだった。

2012年。震災復興のチャリティのために期間限定で再結成したプリンセス・プリンセスの姿には、さらなる人生経験により人間としての魅力も深まり、それも含めパフォーマンスに跳ね返っているかのような佇まいがあった。そして嬉しいことに、彼女達が活動していた時代をリアル・タイムで知らない世代も、彼女達の代表曲のことは知っていた。カラオケ・ボックスの中で、きっと今も日本中の何処かで誰かが歌っているであろう「ダイアモンド」…。スタンダードとして残った歌には、こうして永遠の命が宿るのだ。

バンドは一日にして成らず。まさにそうである。突然出てきて天下を取ってしまう人達もいないことはないけど、それは稀だ。大抵は、メンバー全員で重ねた時間に正比例するように、みんなの呼吸も合っていき、演奏の魅力も増していく。それがバンドというものなのだ。プリンセス・プリンセスは、一部で知られるように、最初は「赤坂小町」という名前でスタートした。僕が彼女達の存在を知ったのも、実はこの時だった。

しかし、ネーミングから想像されるように、バンドをやりたいのにアイドル的な活動も強いられたそうだ(と書くと、アイドルこそをめざして頑張っている人達の誤解をうむかもしれないが)。要は本人達の意に反した活動も経験しつつ、86年にプリンセス・プリンセスとしての再デビューを果たす。このグループ名。実に秀逸だと思う。メンバーそれぞれが個性ある一人一人のプリンセスなのだ、という意味に受け取れるし、また、誰にだってプリンセスになるチャンスはあるんだという、そんなポジティヴな表現にも思えるからだ。

時代の転換期を感じさせる「ダイアモンド」という歌。

メンバー5人全員が曲作りに参加しているのがこのバンドの特色だが、こういう例は意外と少ない。そして、詞曲を一人の人間が揃えるのではなく、その多くは“共作”によって生まれていることも特徴だろう。ティーンの頃から曲作りに熱心だったボーカルの奥居香は、作曲家として才能を発揮することが多かった。歌う立場の人間がその役割を担ったことにより、自らのボーカリストとしての魅力も引き出しやすかったかもしれない。詞に関しては、ギターの中山加奈子がロック色の強い突破力のあるものを、ドラムの富田京子が恋愛における女性らしい機微を得意としたが、キーボードの今野登茂子もベースの渡辺敦子も質の高い作品を残している。プリンセス・プリンセスのメンバー達のソングライティングは、職業作家的な器用さも垣間見せるものでもあった。

そんな中、今回の主役である「ダイアモンド」は、世の中がバブル全盛の1989年にリリースされ、この年を代表するヒット曲となった。歌詞を中山が書いて、曲は奥居である。この年は、年号で言えば平成元年であり、世の中は大きな転換期の中にあった。改めてこの歌を聴いてみると、歌は世に連れ、ではないが、やはり世相を映したものとしても聞くことが出来る。それはどの辺りかというと、ひとつの時代の終りに懐古的になるようでいて、“嫌われても”“年をとっても”、全身で楽しむことを推奨しているところだ。未来へ向け、しっかり羽ばたこうとするメッセージが伝わる点なのだ。

さらにその際、世の中がより「個」を尊ぶ時代へ向かうことも予言している印象的なフレーズがある。冒頭に出てくる“好きな服を着てるだけ 悪いことしてないよ”の部分である。歌詞を書いたのが個性的なロック・ファッションを好む中山だと思うと、これは彼女自身の実体験だと推測出来る。“悪いことしてないよ”という表現には、保守的な人達からはなかなか理解されない苦労も窺い知れるのだ。もちろん、89年と今とを比較すると、より個性的なものを受け入れる世の中になっているとは思うが…。

昭和風の表現とスピリュアルな表現が交差する

この歌に“針がおりる瞬間”という表現が出てくる。それが“胸の鼓動”を誘う、とある。説明するまでもなく「レコードにカートリッジの針が降りる瞬間」ということで、この作業は慎重にやらないと針やレコードを痛めてしまうし、また、スクラッチ・ノイズに続き、音楽がまさに鳴り響くのが、針の降りた数秒後。“胸の鼓動”もおのずと高まる。でも1989年といえば、すでにCDが主流になっていたわけで、それなのに敢てアナログな表現を使っているのが面白い(それどころか、資料によると、この楽曲はシングルCDとして初のミリオン・ヒットなのだそうだ)。

ただ、そんな昭和風の表現を用いつつ、そこに同居するのがスピリチュアル(自己啓発や精神世界にまつわること)な世界観なのだ。この歌を聴いて最も印象に残るのがその部分だ。“いくつかの場面”を“ダイアモンドだね”と形容し、その正体を語るべき次の行においては“うまく言えない”けど“宝物”と歌い、“わたしを動かしてる”“そんな気持ち”という表現も続く。ちなみに“そんな気持ち”というのは、主人公にとって胸に覚えのあるものであり、今、そのことに気づき、“予感”は“本物”だと認識している。

“うまく言えない”、そして、“そんな気持ち”…。このふたつは表現として実に曖昧である。「もっとハッキリ言ってよ」とか「“そんな”って“どんな”なのさ?」と突っ込みたくなる。でも、曖昧なとこが肝心、いや、これはそうとしか言い表せない、スピリチュアルな出来事なのだ。ダイアモンドというくらいだから、それは光り輝くもので、心に感じる光と言えば、すなわち何かの啓示かもしれない。まあ、そこまで話を大げさにする必要はなくて、ここで伝えようとしているのは、もっと日常において常日頃感じていることだろう。きっとそれって「生きてる実感」だろう。胸がトキメク瞬間だ。 2コーラス目で、いくら恋愛経験を積んだとしても、“はじめて電話”は“声が震える”とある。まさにトキメク瞬間だし、それは時間とともに“思い出という名の結晶”に変わるので、それこそが“宝物”なんだというのがこの歌の伝えようとしていることだろう。その際、“ダイアモンド”のカラット数は欲張らなくてもいい。小さいものでも、出来るだけたくさんの粒を胸の奥にしまうことが出来たなら、きっと充実した人生なのだ。なお、カップリングが「M」。この歌もその後、大変な人気を博すことになる。「ダイアモンド」は彼女達にとって、最強のシングルだった。

2012年。震災復興のチャリティのために期間限定で再結成したプリンセス・プリンセスの姿には、さらなる人生経験により人間としての魅力も深まり、それも含めパフォーマンスに跳ね返っているかのような佇まいがあった。そして嬉しいことに、彼女達が活動していた時代をリアル・タイムで知らない世代も、彼女達の代表曲のことは知っていた。カラオケ・ボックスの中で、きっと今も日本中の何処かで誰かが歌っているであろう「ダイアモンド」…。スタンダードとして残った歌には、こうして永遠の命が宿るのだ。

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

プロフィール 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

1957年東京生まれ。そもそも文章を書くことが好きだったのと、 歌が大好きだったので、

これらふたつの合わせ技で音楽評論家なる職業に就いて早ウン十年。でも新しい才能と巡り

会えば、己の感性は日々、更新され続けるのです。先日、Bunkamura「シアタ−コク−ン」

で『もっと泣いてよフラッパ−』を観てきました。松たか子さんや松尾スズキさんをはじめ

とした舞台人の表現力の凄さを思い知り、さらに音楽監督・作曲・編曲を「ダ−ジリン」こ

と佐橋佳幸さんとDr.kyOnさんが担当していることにも注目しました。舞台は1920年代の

シカゴ。そこに鳴っている音楽は、普段二人が演奏するものとはちょっと違ってて、実に

興味深かったです。

1957年東京生まれ。そもそも文章を書くことが好きだったのと、 歌が大好きだったので、

これらふたつの合わせ技で音楽評論家なる職業に就いて早ウン十年。でも新しい才能と巡り

会えば、己の感性は日々、更新され続けるのです。先日、Bunkamura「シアタ−コク−ン」

で『もっと泣いてよフラッパ−』を観てきました。松たか子さんや松尾スズキさんをはじめ

とした舞台人の表現力の凄さを思い知り、さらに音楽監督・作曲・編曲を「ダ−ジリン」こ

と佐橋佳幸さんとDr.kyOnさんが担当していることにも注目しました。舞台は1920年代の

シカゴ。そこに鳴っている音楽は、普段二人が演奏するものとはちょっと違ってて、実に

興味深かったです。