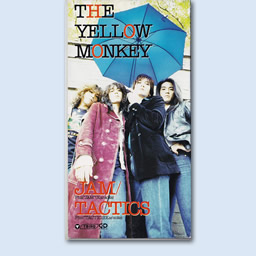

1996年2月29日発売

1996年2月29日発売

「JAM」の“乗客に日本人は…”の本当の意味

今月はTHE YELLOW MONKEYの「JAM」を取り上げる。ちなみに“jam”という言葉、道路に車がびっしりのトラフィック・ジャムも、瓶には果肉がいっぱいのパンに塗るジャムも、同じ言葉である。音楽の世界ではジャム・セッションなんて言葉もあるが、こちらはまた別の意味(“jam”=“楽しむ”)のようだ。

なぜこの曲は「JAM」というタイトルなのだろうか? 普通に想像すると、主人公の頭の中も“そんな状態だった”ということだ。様々な想いが浮かび、巡り、重なり、身動き取れない状態である。それらが鬱積し、出口を探している。

そしてこの歌といえば、実に頻繁に取り沙汰されるのが、外国で飛行機事故が起き、その時、ニュースキャスターが[嬉しそうに][乗客に日本人はいませんでした]と告げたという、このくだりである。

常識のある人なら、この部分は事実ではない創作だとわかるだろう。ニュースキャスターが[嬉しそうに]、そんな原稿を読むハズがない。これはつまり、歌の主人公には“そう聞えた”ということだ。

歌の作者は数多くの名作を生んでいる吉井和哉であり、ちゃんと伏線も用意されている。歌の冒頭に出てくる[街は矛盾の雨]という表現だ。雨の音は、どんな心情かで聞え方が異なる。おそらく主人公は、様々なやるせない気持ちを抱えていた。だからこそ、自分の気持ちを映すかのように、雨も響いたのだ。そんな想いを抱える人間だからこそ、ニュースキャスターの普段の冷静な口調が、つい[嬉しそうに]聞えてしまったのだ。

このフレーズは、(全般的に博愛主義的傾向が強い年齢である)ティーンの聴き手に、想わぬ影響を及ぼした。“日本人だけ助かればいいのか! 他の国の人達の命だって尊いはず!”。この歌を聴き、そんな反応をした人達もいた。

ふと冷静になれば、世界中にヒトの往来がある現代において、大使館が情報収集し、まずまっさきに自国民の安否を個別に伝えるのは当然であり、決して他の国の人達の命を軽んじているわけではない。しつこいようだが、ポイントは[嬉しそうに]という表現だ。一部の人達には、そのまま伝わってしまったのである。

でも、ここを無難に表現したなら、「JAM」の後半~終盤の、胸をえぐるようなエモーションも生まれなかった。この歌を聴いていると、主人公がそのままの体型・体重で、自分に覆い被さってくるような気分になる。歌詞において“一歩踏み込んだ表現”というのが、いかに大切なのかがわかる。

日本で最強の略称、“イエモン”

話題をガラリと変える。バンド名、グループ名は、親しまれることにより略称を生む。当初、様々なファンの間で同時多発的に発生することもある。やがて統一を果たすと、本格的に根付いていく。それはあくまで“俗称”で、“登録商標”ではないため、事務所は公式には認めない。とはいえ、定着すれば動かしようがない。

ドリカムとかミスチルとかファンモンとか、世の中には、こうして根付いたものがたくさん存在する。なかにはデビュー当時から“こんな略称で呼ばれたらいいのになぁ”と、将来を想定しつつ“やや長め”に命名する場合もあるようだ。で、そうしたなかでも最強なのが、THE YELLOW MONKEYの“イエモン”ではなかろうか。

他の例との違いは、“イエモン”という言葉自体が略称でありつつ、別の独立した言葉と受け取れる点だ。そう、例えば人名。伊右衛門、お茶の老舗と(笑)。これは、実に興味深い意味の転換だ。

“THE YELLOW MONKEY”という言葉自体は日本人の“蔑称”として受け取れるものであり、それを敢えて自分達のバンド名にすることで、逆説的に洋楽コンプレックスを乗り越えようとしたのがこのアイデアだった。にも関わらず、ファンの間で定着した略称は、日本の伝統文化に根ざした落ち着いた響きに化けた。このアンビバレンスが、実に何とも愉快ではないか。

僕が彼らをスゴイと思ったキッカケは「審美眼ブギ」

最後に、僕がTHE YELLOW MONKEYってイカしてるなぁと、あくまで“歌詞の部分”で感じた最初の曲を紹介したい。それは93年に出た2作目の『EXPERIENCE MOVIE (未公開のエクスペリエンス・ムービー)』に収録されていた「審美眼ブギ」だ。もともとライブには定評あるスゴ腕バンドだったが、ふとこのアルバムを聴いていて、吉井和哉というソング・ライターに、非凡なものを感じたのである。

当時の彼らは英国のプログレッシヴかつグラマラスなロックに傾倒し、耽美的な独特の死生観や、アンダーグラウンドの演劇にも通じる表現の振り幅も魅力だったが、この歌には、さらに特別なものを感じた。それはロックにつきものの、“怒り”という感情に対する対処の仕方だ。

歌の内容、書かれた動機を説明するなら、華々しくデビューを飾ったはずが、反応は本人達の予想を下回り、“お前ら、どこに目と耳をつけてんだよ”、みたいな鬱憤が、つまりは世の中の“審美眼”に対する疑惑が、この歌となった。でも、ロックが本来お得意の“怒り”をそのままぶちまけるのではなく、ワン・クッション、客観的な眼差しでもって、洒脱にキメているのだ。歌詞の全体は脈絡ないイメージ詩のようでありつつ、言いたいことはハッキリ伝えていた。

2016年の再結集以後の快進撃は、さらにさらに続いていく!

ご存知の通り、彼らは2016年に再結集し、その後の活躍はよくご存知だろう。真にオトナのロックと言えるものが、彼らのなかには鳴り響いている。上手だし、しなやかだ。なによりメンバー全員、色気があるのがイイ。エンターテインメントの世界で、ジャンルはどうあれ、絶対に欠かせない要素だ。今年に入り、久しぶりにニュー・アルバム『9999』もリリースされた。快進撃は、さらに続いていく!

今月はTHE YELLOW MONKEYの「JAM」を取り上げる。ちなみに“jam”という言葉、道路に車がびっしりのトラフィック・ジャムも、瓶には果肉がいっぱいのパンに塗るジャムも、同じ言葉である。音楽の世界ではジャム・セッションなんて言葉もあるが、こちらはまた別の意味(“jam”=“楽しむ”)のようだ。

なぜこの曲は「JAM」というタイトルなのだろうか? 普通に想像すると、主人公の頭の中も“そんな状態だった”ということだ。様々な想いが浮かび、巡り、重なり、身動き取れない状態である。それらが鬱積し、出口を探している。

そしてこの歌といえば、実に頻繁に取り沙汰されるのが、外国で飛行機事故が起き、その時、ニュースキャスターが[嬉しそうに][乗客に日本人はいませんでした]と告げたという、このくだりである。

常識のある人なら、この部分は事実ではない創作だとわかるだろう。ニュースキャスターが[嬉しそうに]、そんな原稿を読むハズがない。これはつまり、歌の主人公には“そう聞えた”ということだ。

歌の作者は数多くの名作を生んでいる吉井和哉であり、ちゃんと伏線も用意されている。歌の冒頭に出てくる[街は矛盾の雨]という表現だ。雨の音は、どんな心情かで聞え方が異なる。おそらく主人公は、様々なやるせない気持ちを抱えていた。だからこそ、自分の気持ちを映すかのように、雨も響いたのだ。そんな想いを抱える人間だからこそ、ニュースキャスターの普段の冷静な口調が、つい[嬉しそうに]聞えてしまったのだ。

このフレーズは、(全般的に博愛主義的傾向が強い年齢である)ティーンの聴き手に、想わぬ影響を及ぼした。“日本人だけ助かればいいのか! 他の国の人達の命だって尊いはず!”。この歌を聴き、そんな反応をした人達もいた。

ふと冷静になれば、世界中にヒトの往来がある現代において、大使館が情報収集し、まずまっさきに自国民の安否を個別に伝えるのは当然であり、決して他の国の人達の命を軽んじているわけではない。しつこいようだが、ポイントは[嬉しそうに]という表現だ。一部の人達には、そのまま伝わってしまったのである。

でも、ここを無難に表現したなら、「JAM」の後半~終盤の、胸をえぐるようなエモーションも生まれなかった。この歌を聴いていると、主人公がそのままの体型・体重で、自分に覆い被さってくるような気分になる。歌詞において“一歩踏み込んだ表現”というのが、いかに大切なのかがわかる。

日本で最強の略称、“イエモン”

話題をガラリと変える。バンド名、グループ名は、親しまれることにより略称を生む。当初、様々なファンの間で同時多発的に発生することもある。やがて統一を果たすと、本格的に根付いていく。それはあくまで“俗称”で、“登録商標”ではないため、事務所は公式には認めない。とはいえ、定着すれば動かしようがない。

ドリカムとかミスチルとかファンモンとか、世の中には、こうして根付いたものがたくさん存在する。なかにはデビュー当時から“こんな略称で呼ばれたらいいのになぁ”と、将来を想定しつつ“やや長め”に命名する場合もあるようだ。で、そうしたなかでも最強なのが、THE YELLOW MONKEYの“イエモン”ではなかろうか。

他の例との違いは、“イエモン”という言葉自体が略称でありつつ、別の独立した言葉と受け取れる点だ。そう、例えば人名。伊右衛門、お茶の老舗と(笑)。これは、実に興味深い意味の転換だ。

“THE YELLOW MONKEY”という言葉自体は日本人の“蔑称”として受け取れるものであり、それを敢えて自分達のバンド名にすることで、逆説的に洋楽コンプレックスを乗り越えようとしたのがこのアイデアだった。にも関わらず、ファンの間で定着した略称は、日本の伝統文化に根ざした落ち着いた響きに化けた。このアンビバレンスが、実に何とも愉快ではないか。

僕が彼らをスゴイと思ったキッカケは「審美眼ブギ」

最後に、僕がTHE YELLOW MONKEYってイカしてるなぁと、あくまで“歌詞の部分”で感じた最初の曲を紹介したい。それは93年に出た2作目の『EXPERIENCE MOVIE (未公開のエクスペリエンス・ムービー)』に収録されていた「審美眼ブギ」だ。もともとライブには定評あるスゴ腕バンドだったが、ふとこのアルバムを聴いていて、吉井和哉というソング・ライターに、非凡なものを感じたのである。

当時の彼らは英国のプログレッシヴかつグラマラスなロックに傾倒し、耽美的な独特の死生観や、アンダーグラウンドの演劇にも通じる表現の振り幅も魅力だったが、この歌には、さらに特別なものを感じた。それはロックにつきものの、“怒り”という感情に対する対処の仕方だ。

歌の内容、書かれた動機を説明するなら、華々しくデビューを飾ったはずが、反応は本人達の予想を下回り、“お前ら、どこに目と耳をつけてんだよ”、みたいな鬱憤が、つまりは世の中の“審美眼”に対する疑惑が、この歌となった。でも、ロックが本来お得意の“怒り”をそのままぶちまけるのではなく、ワン・クッション、客観的な眼差しでもって、洒脱にキメているのだ。歌詞の全体は脈絡ないイメージ詩のようでありつつ、言いたいことはハッキリ伝えていた。

2016年の再結集以後の快進撃は、さらにさらに続いていく!

ご存知の通り、彼らは2016年に再結集し、その後の活躍はよくご存知だろう。真にオトナのロックと言えるものが、彼らのなかには鳴り響いている。上手だし、しなやかだ。なによりメンバー全員、色気があるのがイイ。エンターテインメントの世界で、ジャンルはどうあれ、絶対に欠かせない要素だ。今年に入り、久しぶりにニュー・アルバム『9999』もリリースされた。快進撃は、さらに続いていく!

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

プロフィール 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

少し前、人見記念講堂で、ジャンル的にはニュージャズとか電子音楽グループとか言われるが、要するに聴いてて劇的にグッとくる演奏をするイギリスのザ・シネマティック・オーケストラのライブを観た。忘れたころにリリースされた新作『To Believe』からもやってくれたが、ファンファーレ的旋律がキュートな人気曲「Man with the Movie Camera」が聴けたのも嬉しかった。基本はインストの人達だが、歌も何曲か入り、特に新作にも参加してたタウィアという女性は素晴らしかった。いきなり出てきて1曲だけ唄うのは、なかなかボーカリストにとって調子が掴めないものだろうが、ほぼ完璧。ちなみに客席は、音楽に敏感そうな若い人達と外人さんが多かった。

少し前、人見記念講堂で、ジャンル的にはニュージャズとか電子音楽グループとか言われるが、要するに聴いてて劇的にグッとくる演奏をするイギリスのザ・シネマティック・オーケストラのライブを観た。忘れたころにリリースされた新作『To Believe』からもやってくれたが、ファンファーレ的旋律がキュートな人気曲「Man with the Movie Camera」が聴けたのも嬉しかった。基本はインストの人達だが、歌も何曲か入り、特に新作にも参加してたタウィアという女性は素晴らしかった。いきなり出てきて1曲だけ唄うのは、なかなかボーカリストにとって調子が掴めないものだろうが、ほぼ完璧。ちなみに客席は、音楽に敏感そうな若い人達と外人さんが多かった。